不動産を購入したり建て替えを検討したりする際に、「セットバック」という言葉を耳にすることがあります。セットバックは建築基準法に基づく重要な制度ですが、費用負担や所有権の扱いが複雑で、多くの方が悩まれるポイントでもあります。本記事では、セットバックの基本から私道負担との違い、実際にかかる費用や手続き方法まで、わかりやすく解説します。

セットバックとは?

セットバックは、建築基準法で定められた道路幅員を確保するために、敷地の一部を道路として提供する制度です。4m未満の狭い道路に接している敷地では、建物の新築や建て替え時にセットバックが必要となります。

セットバックが必要なケース

セットバックが必要となるのは、主に以下のような場合です。

幅員4m未満の道路に面している敷地で建築を行う際には、必ずセットバックが求められます。たとえば、幅3mの道路に面した敷地で住宅を建て替える場合、道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退させる必要があります。

具体的には、昔からある住宅地でよく見られる細い道路や、地方の古い集落の通路などが該当します。これらの道路は建築基準法制定前から存在していることが多く、現在の基準に適合させるためにセットバックが必要となるのです。

セットバックの目的とメリット

セットバックの主な目的は、緊急車両の通行確保と住環境の改善にあります。

道路幅員を4m以上確保することで、救急車や消防車などの緊急車両がスムーズに通行できるようになります。また、住民の安全な歩行空間も確保され、地域全体の防災性が向上します。

長期的な視点では、セットバックにより街並みが整備され、不動産価値の向上にもつながります。道路が広くなることで日当たりや風通しも改善され、より快適な住環境が実現されるのです。

セットバックと所有権

セットバック部分の所有権や税金の扱いについては、複雑な法的問題が関わってくるため、正確な理解が重要です。

セットバック部分の所有権はどうなる?

セットバック部分の所有権は、原則として土地所有者に残ります。ただし、建築物や門、塀などの設置は一切禁止されています。

具体的には、セットバック部分は法的には私有地のままですが、公共の道路として使用される状態となります。たとえば、隣接する住民や通行人が自由に歩くことができ、土地所有者がこれを制限することはできません。

このような状態を「私有地の公共用地化」と呼ぶこともあり、所有者にとっては複雑な権利関係となります。将来的に自治体が買い取りを行う場合もありますが、必ずしも保証されているわけではありません。

固定資産税はどうなる?

セットバック部分の固定資産税は大幅に減額されるのが一般的です。

多くの自治体では、セットバック部分について固定資産税の減免措置を実施しています。具体的には、評価額を通常の10分の1程度まで減額したり、完全に非課税とする場合もあります。

ただし、減免の内容や手続き方法は自治体によって異なるため、お住まいの市区町村の税務課で詳細を確認することが重要です。減免を受けるためには、別途申請が必要な場合が多いので、忘れずに手続きを行いましょう。

セットバックと私道負担の違い

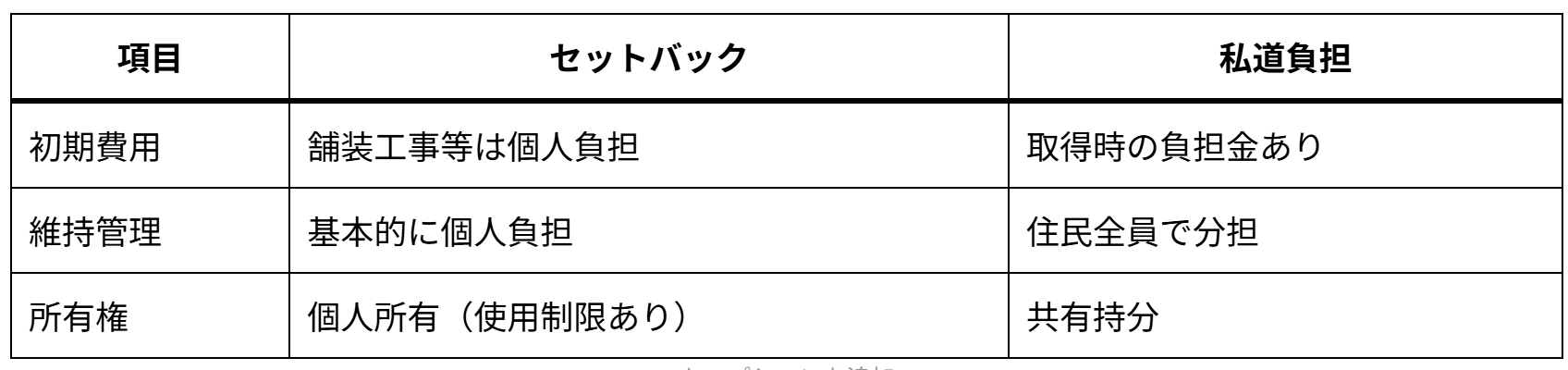

セットバックと私道負担は混同されがちですが、性質や費用負担の仕組みが大きく異なります。

私道負担とは

私道負担とは、分譲地などで複数の住民が共同で私道を所有・管理する仕組みです。

たとえば、10区画の分譲住宅地では、各区画の所有者が道路部分を共有持分として所有し、維持管理費用も共同で負担します。この場合、道路の舗装工事や排水設備の修繕などは、住民全員で費用を分担することになります。

私道負担がある物件を購入する際は、月々の管理費や将来の修繕積立金について事前に確認しておくことが大切です。

セットバックと私道負担、それぞれの費用負担

セットバックでは、舗装工事などの初期費用は土地所有者が負担しますが、その後の維持管理は基本的に個人の責任となります。一方、私道負担では初期費用は比較的少ないものの、継続的な管理費用が発生します。

セットバックにかかる費用

セットバックに必要な費用は、工事内容や道路の規模によって大きく変動します。

費用の内訳

セットバック工事の主な費用項目は以下の通りです。

舗装工事費が最も大きな割合を占め、1平方メートルあたり5,000円~15,000円程度が相場となります。アスファルト舗装の場合は比較的安価ですが、コンクリート舗装や化粧舗装を選択すると費用は高くなります。

その他の費用として、境界測量費(20万円~50万円程度)、上下水道管の移設工事費(状況により数十万円~数百万円)、電柱の移設費用なども発生する場合があります。

費用負担の考え方

基本的には土地所有者が全額負担することになりますが、自治体によっては補助制度を設けている場合があります。

たとえば、舗装工事費の一部を自治体が負担したり、低利の融資制度を提供している市区町村もあります。また、複数の住民が同時にセットバックを行う場合は、工事費用を分担することで個人の負担を軽減できる可能性があります。

費用負担については、事前に建築確認申請を行う際に、行政の担当者と詳しく相談することをおすすめします。

セットバックのトラブル事例と解決策

セットバックに関わる近隣住民とのトラブルや費用負担の問題は珍しくありません。

近隣住民との境界線問題

境界線の確定や測量結果をめぐるトラブルが最も多く発生します。

具体的には、セットバック後の境界線について隣接する住民との間で認識の相違が生じるケースです。たとえば、測量の結果、隣地の一部がセットバック部分に含まれることが判明し、隣家の所有者が反発するような状況です。

このようなトラブルを防ぐためには、事前に隣接する全ての住民に説明を行い、測量立会いを依頼することが重要です。また、境界確定については専門の土地家屋調査士に依頼し、法的に確実な手続きを行いましょう。

費用負担をめぐるトラブル

工事費用の分担や自治体の補助に関するトラブルも頻繁に発生します。

近隣住民が同じ道路でセットバックを行う場合、工事費用の分担方法について合意が得られないケースがあります。また、自治体の補助制度について住民間で情報格差があり、不公平感を生むこともあります。

解決策としては、早期に住民説明会を開催し、費用分担のルールを明確化することが大切です。必要に応じて弁護士や行政書士などの専門家に相談し、適切な合意書を作成することをおすすめします。

セットバックに関する手続き

セットバックを実施する際は、行政への適切な申請手続きが必要不可欠です。

行政への申請方法

セットバックの申請は、建築確認申請と同時に行うのが一般的です。

まず、お住まいの市区町村の建築指導課や都市計画課で事前相談を行います。その際、敷地の状況や建築計画について詳しく説明し、セットバックの必要性や範囲について確認を受けます。

申請手続きは通常、建築士や土地家屋調査士などの専門家に依頼することが多く、申請から承認まで1~2か月程度の期間を要します。急いで建築を進めたい場合は、早めに相談を開始することが重要です。

必要書類

セットバック申請には、以下の書類が必要となります。

- 建築確認申請書

- 敷地測量図

- セットバック計画図

- 隣地所有者の同意書(必要に応じて)

測量図や計画図は専門的な内容を含むため、資格を持った専門家に作成を依頼するのが確実です。また、自治体によって必要書類が異なる場合があるので、事前に担当窓口で詳細を確認しましょう。

まとめ:専門家への相談が重要

セットバックは法的な知識と技術的な専門性が必要な複雑な制度です。

費用負担や所有権の問題、近隣住民とのトラブル回避など、様々な課題が関わってきます。これらの問題を適切に解決するためには、建築士、土地家屋調査士、弁護士などの専門家への相談が不可欠です。

早期の専門家相談により、無用なトラブルを避け、スムーズなセットバック実施が可能となります。建築計画の初期段階から専門家のサポートを受けることで、費用面でも時間面でも効率的な進行が期待できるでしょう。