相続問題は複雑になりがちですが、特に「数次相続」となると一層理解が難しくなります。本記事では、数次相続における相続放棄の可能性や、よく混同される再転相続・代襲相続との違いについて分かりやすく解説します。相続手続きで悩んでいる方や、複雑な相続状況に直面している方にとって、適切な判断材料となる情報をお届けします。

数次相続とは?

通常の相続と異なり、短期間に複数の相続が連続して発生するケースを「数次相続」と呼びます。例えば、父親が亡くなった直後に母親も亡くなるといった状況では、二つの相続が連続して発生します。こうした状況では相続関係が複雑化し、財産分配や手続きに混乱が生じやすくなります。

数次相続の定義と発生するケース

数次相続とは、ある相続(一次相続)が完了する前に、その相続人がさらに亡くなり、新たな相続(二次相続)が発生する状態を指します。特に多いケースとしては、以下のような状況があります:

- 夫が亡くなった直後に妻も亡くなるケース

- 親が亡くなった後、相続手続き中に子も亡くなるケース

このような連続した相続は、財産分配が複雑になるだけでなく、相続税の計算や手続きにおいても特別な配慮が必要になります。

通常の相続との違い

通常の相続と数次相続には、いくつかの重要な違いがあります:

- 手続きの複雑さ: 数次相続では複数の相続手続きを並行して進める必要があります

- 相続人の変動: 一次相続の相続人が二次相続では被相続人となり、新たな相続人が登場します

- 財産評価: 連続して相続が発生するため、財産評価のタイミングが複雑になります

数次相続では、それぞれの相続について別々に手続きを行う必要があるため、通常の相続よりも手続きが煩雑になりがちです。

再転相続と代襲相続

相続の世界には「再転相続」と「代襲相続」という似て非なる概念があります。これらは数次相続とも密接に関連していますが、それぞれ異なる特徴を持っています。正確な理解が、適切な相続対策のカギとなります。

再転相続とは?具体的な例

再転相続とは、相続人が被相続人の死後に相続権を取得したものの、相続手続き完了前に自身も死亡してしまった場合に発生します。この場合、最初の相続人の相続権は、その人の相続人に引き継がれます。

具体例: 父親Aが死亡し、子Bが相続人となりました。しかし、Bが相続手続きを完了する前に亡くなった場合、Bの相続人(例:Bの子C)がAの財産についてもBを通じて相続することになります。これが再転相続です。

代襲相続とは?具体的な例

代襲相続とは、本来の相続人が被相続人よりも先に死亡している場合に、その子(孫)などが「代わりに」相続権を取得することを指します。

具体例: 祖父Xが死亡した時点で、本来相続人となるべき子Yがすでに亡くなっていた場合、Yの子(Xの孫)ZがYの代わりに相続人となります。これが代襲相続です。

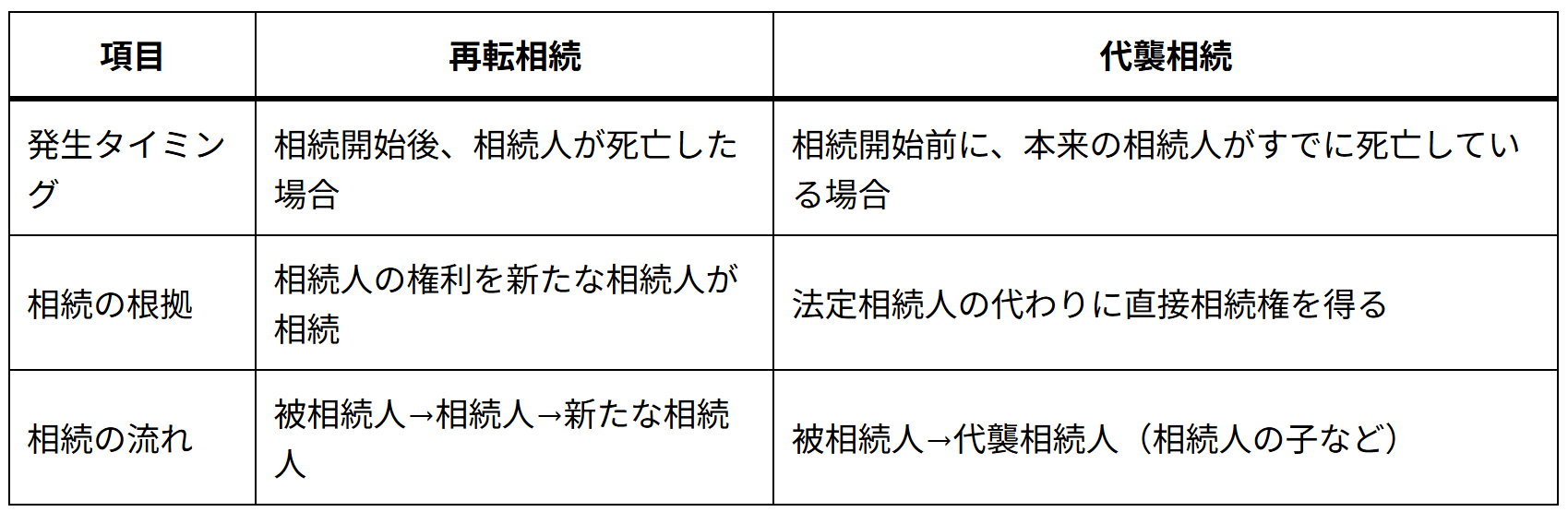

再転相続と代襲相続の違いを分かりやすく解説

最大の違いは、代襲相続では被相続人より先に亡くなっている人の代わりに相続するのに対し、再転相続では相続開始後に亡くなった相続人の権利を引き継ぐ点です。

数次相続における相続放棄

数次相続においても相続放棄は可能ですが、一次相続と二次相続それぞれについて別々に手続きを行う必要があります。このプロセスを理解することで、不要な負債の相続を避けることができます。

数次相続で相続放棄が可能なケース

数次相続において相続放棄が考慮されるケースには、主に以下のようなものがあります:

- 一次相続で多額の負債がある場合

- 二次相続でさらに負債が加わる場合

- 相続財産より多額の負債があるケース

たとえば、父親の遺産に多額の負債があり、その直後に母親も亡くなり負債が見つかった場合、両方の相続について個別に相続放棄を検討する必要があります。

相続放棄の手続きと必要書類

相続放棄の手続きには以下の書類が必要です:

- 相続放棄申述書

- 被相続人の死亡証明書(戸籍謄本)

- 相続人の戸籍謄本

- 相続人の印鑑証明書

数次相続の場合は、一次相続と二次相続のそれぞれについて、別々に家庭裁判所に申述する必要があります。それぞれの被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行います。

相続放棄の期限と注意点:一次相続、二次相続それぞれの期限

相続放棄には厳格な期限があります:

- 一次相続・二次相続ともに: 相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内

- 特例: 相続財産の全容を知らなかった場合など、「相当な理由」があれば期限延長が認められることもあります

重要な注意点として、数次相続の場合は一次相続と二次相続それぞれの起算点(死亡を知った日)が異なる点に注意が必要です。一次相続の放棄期限を過ぎたからといって、二次相続も放棄できなくなるわけではありません。

数次相続における負債の相続

相続には財産だけでなく負債も含まれるため、数次相続では負債問題が複雑化することがあります。適切な対応で不要な負債を相続せずに済む方法を知っておくことが大切です。

負債も相続される?

相続では、プラスの財産(不動産、預貯金など)だけでなく、マイナスの財産(借金、未払い税金など)も相続の対象となります。数次相続の場合、以下のような状況が発生することがあります:

- 一次相続で負債を相続した人が、二次相続の被相続人となる

- 複数の被相続人からの負債が累積する可能性がある

例えば、父親の借金を相続した母親が亡くなると、子どもたちは父親と母親両方からの負債を相続するリスクがあります。

負債の相続放棄と限定承認

負債の相続に対処する方法には主に2つあります:

- 相続放棄: 財産も負債もすべて放棄する方法

- 限定承認: 相続財産の範囲内でのみ債務を弁済する方法

限定承認のメリットは、プラスの財産はもらえる一方で、負債は相続財産の範囲内でしか支払う必要がない点です。ただし、手続きが複雑で費用と時間がかかるため、専門家のサポートが必要になることが多いです。

数次相続放棄のメリット・デメリット

数次相続における相続放棄には、さまざまなメリットとデメリットがあります。状況に応じた適切な判断をするためには、これらを十分に理解しておく必要があります。

相続放棄による影響

相続放棄のメリット:

- 負債の相続を避けられる

- 相続税の負担がなくなる

- 複雑な相続関係がシンプルになる

相続放棄のデメリット:

- プラスの財産も一切相続できなくなる

- 家族間でトラブルになる可能性がある

- 一部の財産だけを放棄することはできない

特に数次相続の場合は、一次相続を放棄すると、それに付随する二次相続の権利も失われる可能性があるため、慎重な判断が必要です。

注意点:放棄後の再取得は不可

相続放棄における最も重要な注意点は、一度放棄した相続権は二度と取り戻せないということです。そのため、以下の点に注意が必要です:

- 放棄前に財産と負債の全容を把握する

- 将来見つかるかもしれない遺産についても放棄したことになる

- 相続放棄は他の相続人の取り分を増やすことになる

例えば「負債だけ放棄して、後から見つかった預金は受け取りたい」といったことはできません。相続放棄は全か無かの決断となります。

専門家への相談:複雑な数次相続は専門家のサポートを

数次相続は非常に複雑な法律問題を含むため、専門家のサポートを受けることで多くのトラブルを回避できます。適切なアドバイスを得るための方法を知っておきましょう。

弁護士・司法書士に相談するメリット

複雑な数次相続の問題では、専門家への相談が大きなメリットをもたらします:

- 正確な法的アドバイス: 個別のケースに応じた適切な選択肢を提示してもらえる

- 手続きの代行: 煩雑な書類作成や手続きを代行してもらえる

- トラブル回避: 家族間の紛争を未然に防ぐアドバイスが得られる

特に相続放棄の期限は厳格であるため、早めの相談が重要です。専門家のサポートにより、取り返しのつかないミスを防ぐことができます。

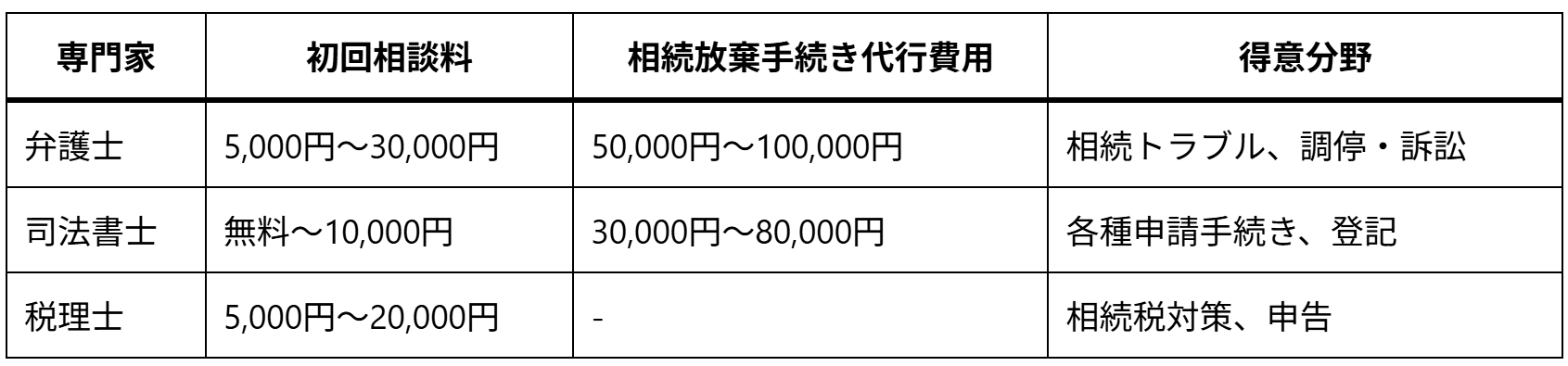

相談方法と費用

専門家への相談方法と費用の目安は以下の通りです:

相談時のポイント:

- 複数の専門家に相談して比較する

- 費用体系を事前に確認する

- 相続関連の経験や実績を確認する

複雑な数次相続のケースでは、費用以上のメリットが得られることが多いです。

まとめ:数次相続で適切な判断をするために

数次相続は、連続して相続が発生する複雑なケースであり、再転相続や代襲相続との違いを理解することが重要です。相続放棄を検討する場合は、一次相続と二次相続それぞれについて別々に手続きを行う必要があります。

相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内という厳格な期限があり、一度放棄すると取り消すことができないため、慎重な判断が求められます。特に負債が心配される場合は、相続放棄か限定承認の選択が重要になります。

数次相続のような複雑なケースでは、専門家への相談が有効です。弁護士や司法書士のサポートを受けることで、適切な判断と円滑な手続きが可能になります。相続問題は家族の将来に大きく影響するため、十分な情報収集と専門家のアドバイスをもとに、冷静な判断を心がけましょう。