近年の日本では大規模な地震が頻発しており、住宅の耐震性に関する関心が高まっています。地震による家屋の倒壊は、人命に関わる重大な問題です。この記事では、地震で倒壊しやすい家の特徴を解説し、自宅の耐震性をチェックする方法や、効果的な耐震補強の方法、活用できる補助金制度までを網羅的に解説します。あなたの大切な家と家族を守るための対策を今すぐ始めましょう。

地震による家の倒壊リスク

地震が発生した際、すべての家が同じように被害を受けるわけではありません。建物の構造や築年数、立地条件などによって倒壊リスクは大きく異なります。地震の揺れによって建物にどのような力が加わり、どのような家が特に危険なのかを理解することが、適切な対策を講じる第一歩となります。

家が倒壊するメカニズム

地震によって家が倒壊するのは、主に横からの力(水平力)が原因です。通常、建物は重力による縦方向の力に耐えるように設計されていますが、地震の際には横方向に激しく揺さぶられます。この横揺れによって建物の構造部分に大きな負担がかかり、支えきれなくなると倒壊につながります。

特に木造住宅では、地震の揺れによって柱と梁の接合部が緩んだり外れたりすることで、建物全体の剛性が失われ、最終的に倒壊に至ります。また、1階部分に壁が少ない「重い屋根・弱い1階」という構造の家は、上部の重量を支えきれずに「層崩壊」と呼ばれる現象を起こしやすく、特に危険です。

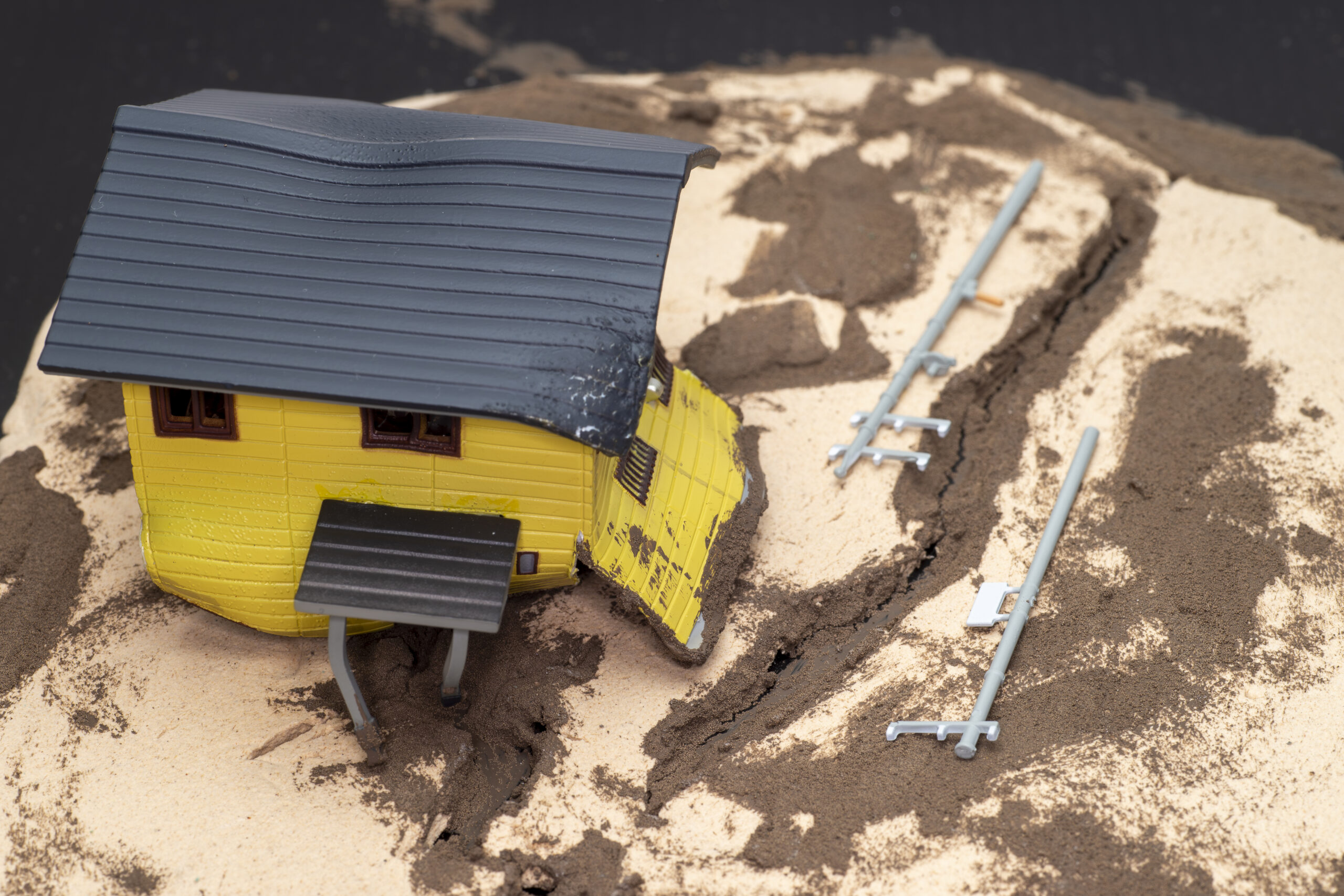

さらに、地盤の液状化現象が発生すると、建物の基礎が傾いたり沈んだりして、構造的な損傷から倒壊に至るケースもあります。こうした複合的な要因が重なると、建物の倒壊リスクは一層高まります。

地震で倒壊しやすい家の特徴とは?

建築年代による影響

建築された年代によって、家の耐震性能は大きく異なります。特に1981年(昭和56年)以前に建てられた住宅は、現行の耐震基準を満たしていないことが多く、地震に対する脆弱性が高いとされています。

1981年に建築基準法が大幅に改正され、それ以降に建てられた住宅は「新耐震基準」に基づいて設計されています。新耐震基準では、震度6強〜7程度の地震でも倒壊しないよう設計されていますが、それ以前の「旧耐震基準」の住宅は、強い地震に対する耐性が十分でない場合が多いです。

また、1995年の阪神・淡路大震災後と2000年の建築基準法改正後にも耐震基準が強化されており、より新しい建物ほど一般的に耐震性が高いと言えます。

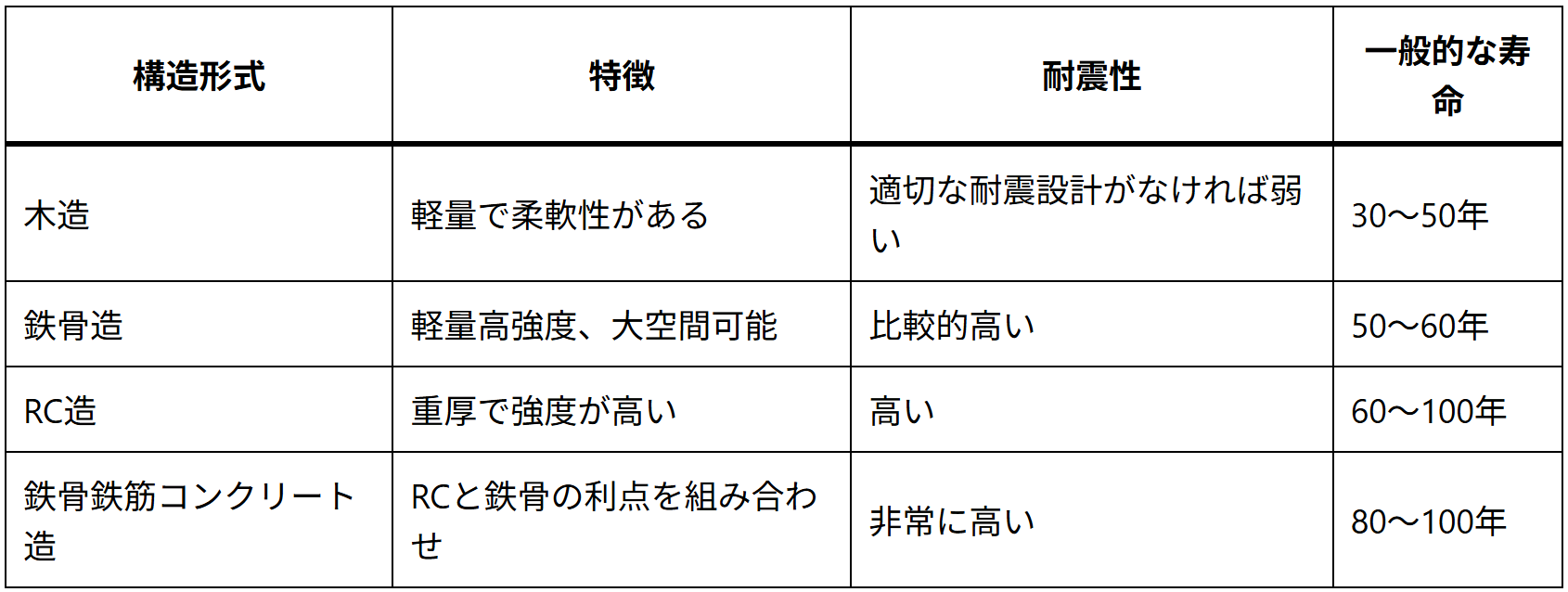

構造による違い(木造、鉄骨造、RC造など)

建物の構造形式によっても、地震に対する耐性は大きく異なります。一般的に、日本の住宅に多い木造住宅は、適切な耐震設計がなされていない場合、鉄筋コンクリート(RC)造や鉄骨造に比べて地震に弱い傾向があります。 <!– 比較表: 建物構造と耐震性 –>

ただし、木造住宅でも、耐震等級3相当の設計や、制震・免震構造を採用することで、高い耐震性を確保することが可能です。重要なのは、それぞれの構造形式に適した耐震対策がなされているかどうかです。

基礎の強度

住宅の基礎は、地震の揺れを受け止める最初の部分であり、その強度は建物全体の耐震性に大きく影響します。特に危険なのは、コンクリートブロックを積み上げただけの古い基礎や、鉄筋の入っていない無筋コンクリート基礎です。

現在の住宅では、鉄筋コンクリート造の「べた基礎」や「布基礎」が一般的ですが、古い住宅では強度不足の基礎が使われていることがあります。基礎にひび割れや沈下が見られる場合は、早急に専門家による点検が必要です。

また、基礎と建物本体の接合部も重要なポイントです。アンカーボルトなどで適切に固定されていない場合、地震の揺れで建物が基礎から浮き上がり、倒壊につながる危険性があります。

壁の配置バランスと耐震性

建物内の壁の配置バランスは、地震に対する抵抗力に大きく影響します。理想的には、建物の四方にバランスよく壁が配置されていることが望ましいですが、現代の住宅では開放的な空間を好む傾向から、1階部分の壁が少なくなりがちです。

特に危険なのは、1階に広いリビングや店舗スペースを設けるために壁が少なく、2階に多くの部屋(壁)がある構造です。このような「重い上層・弱い下層」の構造は、地震の際に1階部分が押しつぶされる「ソフトストーリー現象」を引き起こしやすくなります。

耐震性を高めるためには、各階の四隅に近い位置に耐力壁をバランスよく配置することが重要です。間取りの変更や改装の際には、壁の配置について専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

屋根の形状や重さの影響

屋根の重さや形状も、地震時の建物の挙動に大きな影響を与えます。特に日本の伝統的な木造住宅によく見られる重い瓦屋根は、地震の際に建物に大きな負担をかけます。

重い屋根は建物の重心を高くし、地震の揺れを増幅させる効果があります。特に築年数が経過した木造住宅では、柱や梁が劣化していることも多く、重い屋根の重量を支えきれずに倒壊するリスクが高まります。

近年では、軽量の屋根材(軽量瓦、金属屋根など)への葺き替えや、屋根裏に耐震補強を施すなどの対策が一般的になっています。屋根の葺き替え時期が近づいている場合は、耐震性向上のためにも軽量屋根材への変更を検討すると良いでしょう。

地盤の強弱

どんなに建物の耐震性が高くても、地盤が弱ければ地震の際に大きな被害を受ける可能性があります。特に埋立地や旧河川敷、谷や沼を埋めた造成地などでは、地震の揺れが増幅されたり、液状化現象が起きたりするリスクが高まります。

液状化現象とは、地震の揺れによって地下水を含んだ砂質土が一時的に液体のようになる現象で、建物が傾いたり沈下したりする原因となります。また、急斜面の近くや造成地の端部では、地盤の崩壊リスクも考慮する必要があります。

自宅の地盤について知るには、ハザードマップの確認や地盤調査が有効です。地盤の弱い場所に建つ住宅では、地盤改良や基礎の強化などの対策が特に重要になります。

増改築による耐震性の変化

多くの住宅では、住まい手のニーズに合わせて増改築が行われますが、これが耐震性に悪影響を及ぼすケースがあります。特に構造的な検討が不十分なまま行われた増改築は、建物のバランスを崩し、地震時の脆弱性を高める原因となります。

典型的な問題としては、壁の撤去によって耐力壁が減少するケース、重量のある設備(大型浴槽など)の追加で局所的な負荷が増加するケース、増築部分と既存部分の接合が不十分なケースなどが挙げられます。

また、屋根裏や2階に重い収納を設けることで、上部に過度の重量が集中し、耐震性が低下することもあります。増改築を検討する際は、必ず耐震性への影響を考慮し、専門家に相談することをお勧めします。

自分の家の耐震性をチェック!

自宅の耐震性を把握することは、地震対策の第一歩です。築年数や外観から判断できる簡単なチェックポイントから、専門家に依頼すべき詳細な診断まで、自宅の耐震性を確認するための方法をご紹介します。早期発見・早期対策が、将来の大きな被害を防ぐカギとなります。

目視で確認できるポイント

自宅の耐震性については、専門的な知識がなくても、いくつかの重要なポイントを自分で確認することができます。まずは目視で確認できる以下のポイントをチェックしてみましょう。

基礎のひび割れや欠損は重大な問題のサインです。特に幅1mm以上のひび割れや、斜めに走るひび割れがある場合は注意が必要です。また、基礎の一部が欠けていたり、コンクリートが剥がれ落ちていたりする場合も、基礎の強度に問題がある可能性があります。

壁の傾きや歪みも重要なチェックポイントです。ドアや窓の開閉がスムーズでなかったり、床に傾きを感じたりする場合は、建物全体が歪んでいる可能性があります。壁紙の不自然なシワや、壁の継ぎ目に現れる隙間も、構造的な問題を示すサインかもしれません。

屋根や外壁の劣化状況も確認しましょう。瓦のずれや割れ、外壁の大きなひび割れは、地震の際に二次被害を引き起こす可能性があります。また、シロアリ被害の痕跡がある場合は、木部の強度が低下している恐れがあるため、専門家による調査が必要です。

専門家に見てもらうべきポイント

自己チェックでは把握しきれない専門的なポイントについては、建築士や耐震診断士などの専門家に見てもらうことをお勧めします。以下のような点は専門家の目が必要です。

構造躯体の健全性は、素人目では判断が難しい部分です。特に木造住宅では、柱や梁の接合部の状態、筋交いの有無や効き方、金物の使用状況などを確認する必要があります。また、壁の中の耐力壁の配置や量も、専門家でなければ正確に判断できません。

床下や小屋裏の状態も、専門家のチェックが欠かせません。これらの場所では、土台の腐食やシロアリ被害、構造材のたわみや変形、接合部の緩みなどを詳細に調査します。また、適切な換気がなされているかどうかも、建物の長期的な健全性に関わる重要なポイントです。

建物の耐震性能は、これらの個別要素だけでなく、建物全体としてどのように地震力に抵抗するかという総合的な評価が必要です。専門家による耐震診断では、こうした総合的な観点から耐震性能を評価し、必要な対策を提案してもらえます。

耐震診断と耐震補強

耐震性に不安がある場合、まずは正確な現状把握のために耐震診断を行うことが重要です。診断の結果に基づいて、効果的な耐震補強計画を立てることができます。ここでは、耐震診断の方法やかかる費用、そして具体的な耐震補強の方法と費用相場について解説します。

耐震診断の方法と費用

簡単なセルフチェック

耐震診断の第一歩として、まずは自分でできる簡易チェックから始めてみましょう。国土交通省や各自治体では、住宅の耐震性を自己診断するためのチェックリストやパンフレットを提供しています。これらを活用することで、専門家に診断を依頼する前に、自宅の大まかな耐震性を把握することができます。

典型的なセルフチェックの項目としては、建築年代、増改築の有無、建物の形状、基礎の種類、壁の量や配置バランス、屋根の種類などがあります。特に1981年以前に建てられた住宅や、1階部分に大きな吹き抜けや開口部がある住宅は、耐震性に不安がある可能性が高いため、専門家による詳細な診断を検討しましょう。

ただし、セルフチェックはあくまで目安であり、専門的な知識に基づく正確な診断ではないことに注意が必要です。特に不安な点がある場合や、具体的な補強計画を立てる場合は、必ず専門家による診断を受けることをお勧めします。

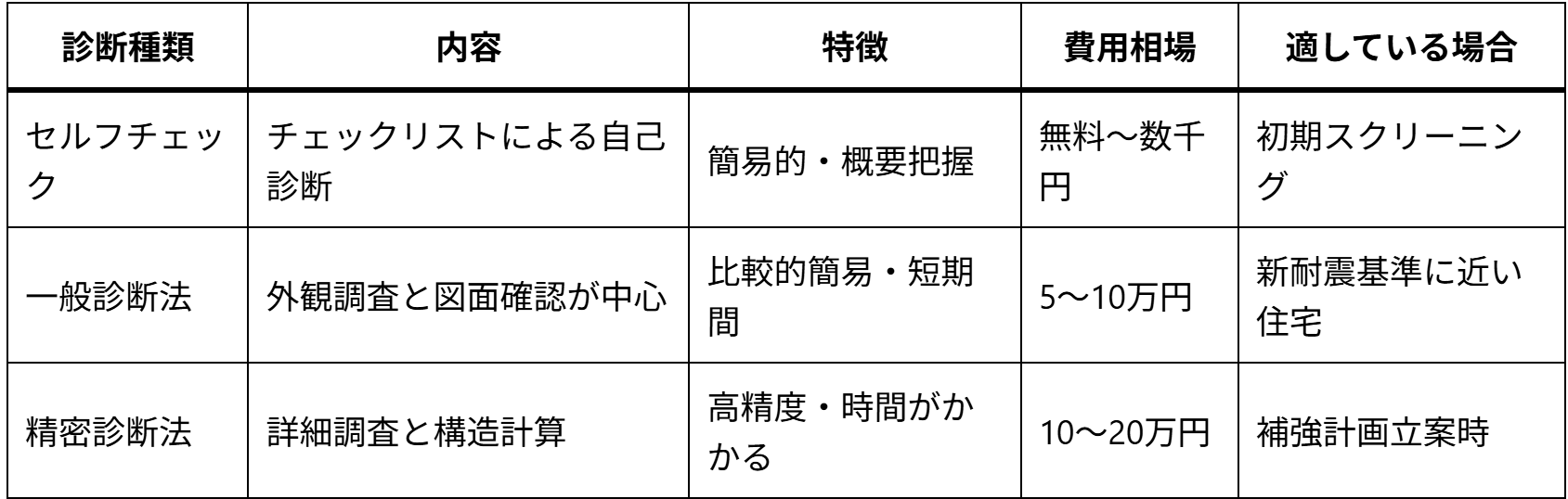

専門家による耐震診断

より正確に住宅の耐震性を把握するためには、建築士や耐震診断士などの専門家による診断が必要です。専門家による耐震診断は、主に「一般診断法」と「精密診断法」の2種類があります。

一般診断法は、建物の外観調査と図面確認を中心とした比較的簡易な診断方法です。建物の形状や壁の配置、老朽化の状況などから、耐震性能を総合的に評価します。診断費用は、一戸建て住宅の場合、5〜10万円程度が相場となっています。

精密診断法は、より詳細な調査と構造計算に基づく高精度な診断方法です。床下や小屋裏の調査、建物の傾きや歪みの測定、壁量計算などを行い、地震に対する抵抗力を定量的に評価します。診断費用は一般診断法より高く、10〜20万円程度かかることが一般的です。 <!– 比較表: 耐震診断の種類と特徴 –>

なお、多くの自治体では耐震診断費用の一部を補助する制度を設けているため、診断を検討する際は、お住まいの自治体の制度を確認することをお勧めします。

耐震補強の方法と費用

具体的な補強方法

耐震診断の結果、耐震性に問題があると判断された場合は、適切な耐震補強を行うことが重要です。耐震補強には様々な方法がありますが、一般的な木造住宅での主な補強方法をご紹介します。

最も基本的な補強法は、耐力壁の増設や強化です。既存の壁を構造用合板で補強したり、筋交いを追加したりすることで、建物の水平抵抗力を高めます。特に1階の壁量が不足している場合は、この方法が効果的です。また、金物による補強も一般的で、柱と梁、柱と土台などの接合部に金物を取り付けることで、接合部の強度を向上させます。

基礎の補強も重要な対策です。無筋コンクリート基礎やブロック積み基礎の場合は、鉄筋コンクリートによる補強や、基礎の立ち上がり部分を増設する方法があります。また、建物と基礎の接合が不十分な場合は、アンカーボルトの追加や金物による固定を行います。

より高度な耐震対策としては、制震装置や免震装置の設置があります。制震装置は建物内に設置して地震エネルギーを吸収し、建物の揺れを抑制します。免震装置は建物と基礎の間に設置して、地盤の揺れが建物に直接伝わることを防ぎます。これらは従来の耐震補強に比べてコストは高いですが、より高い安全性を確保できます。

補強にかかる費用相場

耐震補強の費用は、建物の状態や補強の程度によって大きく異なります。一般的な木造住宅の場合、最低限の耐震性能(震度6強〜7で倒壊しない程度)を確保するための補強で100〜200万円程度、より高い耐震性能を目指す場合は200〜400万円程度かかることが多いです。

補強費用に影響を与える主な要因としては、以下のようなものがあります。まず、建物の現状の耐震性能が低いほど、より多くの補強が必要となるため、費用も高くなります。また、建物の規模や複雑さも費用に影響し、間取りが複雑で壁の配置が偏っている住宅では、バランスの良い補強が難しく、費用が増加する傾向があります。

さらに、基礎の補強が必要な場合は特に費用がかさみます。無筋コンクリート基礎の補強や、地盤改良が必要な場合は、100万円以上の追加費用が発生することも珍しくありません。 <!– 比較表: 耐震補強の方法と費用 –>

なお、耐震補強においても、各自治体で補助金制度が設けられていることが多いため、活用することで費用負担を軽減できる可能性があります。

地震対策に役立つ補助金・助成金制度

耐震診断や耐震補強にかかる費用は決して安くありませんが、多くの自治体では住宅の耐震化を促進するための補助金や助成金制度を設けています。これらの制度を上手に活用することで、費用負担を大幅に軽減できる可能性があります。ここでは、利用可能な制度と申請方法について解説します。

利用可能な制度と申請方法

耐震対策に関する補助金・助成金制度は、国の制度と自治体(都道府県・市区町村)の制度があります。国の制度をベースに各自治体が独自の上乗せ補助を行っているケースが多く、お住まいの地域によって利用できる制度や補助金額が異なります。

一般的な補助金制度としては、「耐震診断費用の補助」、「耐震改修工事費用の補助」、「耐震シェルター・防災ベッド設置費用の補助」などがあります。特に耐震改修工事については、工事費用の50%程度(上限あり)を補助する制度が一般的ですが、地域によっては80%以上を補助する手厚い制度を設けているところもあります。

補助金制度を利用するための基本的な流れは以下のとおりです。まず、お住まいの自治体の住宅課や建築課に問い合わせ、利用可能な制度の詳細を確認します。次に、制度の条件に合致するか確認し、申請に必要な書類を準備します。重要なのは、多くの制度では事前申請が必要であり、工事着工後の申請では補助金が受けられないケースが多いため、必ず工事前に申請手続きを完了させることです。

申請書類としては、住宅の所有者証明(登記簿謄本など)、耐震診断結果、耐震改修計画書、工事見積書などが一般的に必要となります。申請後は自治体による審査があり、承認されれば工事完了後に補助金が支給されます。

また、耐震改修工事を行うことで、固定資産税の減額措置を受けられる制度もあります。1981年以前に建築された住宅で、一定の耐震改修工事を行った場合、固定資産税が最大で2年間1/2に減額されるというものです。この制度を利用するには、工事完了後に市区町村の税務課へ申告する必要があります。

さらに、耐震対策だけでなく、リフォーム全般に使える「住宅リフォーム減税」や「住宅ローン減税」などの税制優遇措置も併用できる場合があります。これらの制度を組み合わせて活用することで、耐震改修工事の実質的な負担を大きく軽減できる可能性があります。

制度の詳細や申請方法は地域や時期によって変更されることもあるため、最新情報を自治体のホームページで確認するか、直接担当窓口に問い合わせることをお勧めします。早めに情報収集し、計画的に申請を進めることが、補助金を最大限に活用するコツです。

まとめ:地震に備えて大切なこと

地震大国である日本では、住宅の耐震対策は生命と財産を守るために欠かせません。特に1981年以前に建てられた住宅や、耐力壁のバランスが悪い住宅、基礎に問題がある住宅は、地震時の倒壊リスクが高いことを認識しておく必要があります。

自宅の耐震性に不安がある場合は、まずは専門家による耐震診断を受け、現状を正確に把握することが重要です。診断の結果、耐震性に問題があると判断された場合は、適切な耐震補強を検討しましょう。耐震補強には様々な方法がありますが、建物の状況に応じた最適な補強計画を立てることが効果的です。

また、耐震診断や耐震補強には費用がかかりますが、多くの自治体では補助金制度を設けています。これらの制度を上手に活用することで、費用負担を軽減できる可能性があります。補助金制度は事前申請が必要なケースが多いため、必ず工事前に申請手続きを完了させることが重要です。

地震はいつ起こるか予測できません。「いつかやろう」と先延ばしにせず、今すぐにでも自宅の耐震性をチェックし、必要な対策を講じることをお勧めします。家族の命と大切な財産を守るための投資と考え、計画的に耐震対策に取り組みましょう。